忙しい日々の中でも「自家製のぬか漬けが食べたい!」と思ったことはありませんか?大きな容器や手間のかかる準備が必要と感じて諦めてしまう人も多いですが、ジップロックを使えば簡単にぬか床を始められるのです。

この記事では、初心者でも挑戦しやすい方法や工夫を紹介します。

結論から言うと、ジップロックを使ったぬか床の魅力は以下の3つです。

- 手軽に始められる

- 管理や保存が簡単

- 少量からでも美味しく作れる

それでは具体的な方法を見ていきましょう。

手軽に作れる!ジップロックを使ったぬか床の魅力

ぬか床とは?基本情報とその魅力を解説

ぬか床とは、米ぬかに塩や水を混ぜて発酵させた漬け床のこと。

乳酸菌や酵母の働きによって発酵食品としての旨みや栄養が生まれるのが特徴です。

さらに、ビタミンB群や食物繊維も豊富に含まれており、毎日の食卓に少し加えるだけで健康的な一品になります。

家庭で作ると、自分好みの味に育てていけるのも魅力で、代々受け継がれる家庭の味になることもあります。

ジップロックを使う利点と他の容器との比較

昔ながらのぬか床は大きな陶器やホーロー容器が定番ですが、ジップロックなら省スペースで扱いやすいのがメリットです。

冷蔵庫にそのまま入れられるので、夏場でも管理が簡単。

容器に比べて洗いやすく、処分も手軽です。

また、袋自体が軽いので持ち運びも簡単で、旅行先や帰省の際に小分けして持っていくことも可能です。

陶器に比べれば耐久性は劣るものの、手軽さという観点では大きな利点があります。

忙しい人でも簡単!作り方のイメージ

「毎日かき混ぜるのは大変そう」と思うかもしれませんが、ジップロックなら袋ごと揉むだけでOK。

手を汚さずにかき混ぜられるため、忙しい人でも続けやすいのが魅力です。

さらに、かき混ぜるときに袋を立てたり寝かせたりするだけでも十分に空気が行き渡ります。

これなら朝の身支度や夜の片付けの合間に数秒で済ませられ、習慣化しやすいのです。

おすすめのジップロック商品の紹介

ぬか床には、ジップロック フリーザーバッグ(Lサイズ以上)がおすすめ。

厚みがあるので破れにくく、繰り返し使えて経済的です。

特にマチ付きタイプは袋を立てたまま使えるため、野菜の出し入れがスムーズになります。

ジップ付きなので密閉性が高く、におい漏れもしにくい点も安心です。

市販ぬか床との比較:メリット・デメリット

市販の発酵済みぬか床はすぐに漬けられるのが利点ですが、自分で仕込むとコストが安く、好みに調整できる点が魅力です。

添加物を避けたい人や自然な発酵を楽しみたい人には手作りが向いています。

一方で、最初の仕込みに少し時間がかかるのはデメリットかもしれません。

市販品は安定した味がすぐに得られる反面、育てる楽しみは少なくなります。

実際のぬか床作り方と材料の選び方

必要な材料一覧と量の目安

- 米ぬか:500g

- 塩:50g(約10%)

- 水:250〜300ml

- 昆布や唐辛子:適量(風味づけ)

- 捨て野菜(キャベツや大根の葉など):適量

- 追加の香味素材(にんにく、生姜、山椒の実など):少量加えると香りがアップ

これらを揃えれば、すぐにぬか床作りを始められます。

スーパーや米屋で簡単に手に入る素材ばかりなので、特別な準備はいりません。

米ぬかは焙煎タイプと生タイプがあり、焙煎ぬかは香ばしく扱いやすい一方、生ぬかは発酵力が強いのが特徴です。

どちらを選ぶかで味わいが変わるので、好みに合わせて使い分けてみましょう。

ぬか床作りの3ステップ:簡単なプロセス

- 米ぬかと塩を混ぜる

- 水を少しずつ加え、耳たぶ程度の柔らかさに調整

- ジップロックに入れ、昆布や唐辛子、捨て野菜を加えて発酵をスタート

作業のポイントは、水を一気に加えないこと。

少量ずつ加えて練ることでダマにならず、全体が均一な状態に仕上がります。

袋の外から揉み込むと、手も汚れず初心者でも失敗しにくいです。

温度・時間に注意!乳酸菌を増やすための管理法

発酵を促すには常温(20〜25℃程度)で数日間置くのがポイント。

夏場は発酵が早いため冷蔵庫で調整し、味の変化を見ながら管理しましょう。

寒い時期には室温が低く発酵が進みにくいので、キッチンの暖かい場所に置くなど工夫が必要です。

発酵がうまくいけば、ほのかに酸味のある香りとぬか特有の香ばしさが漂い始めます。

お好みの味を楽しむための食材とその工夫

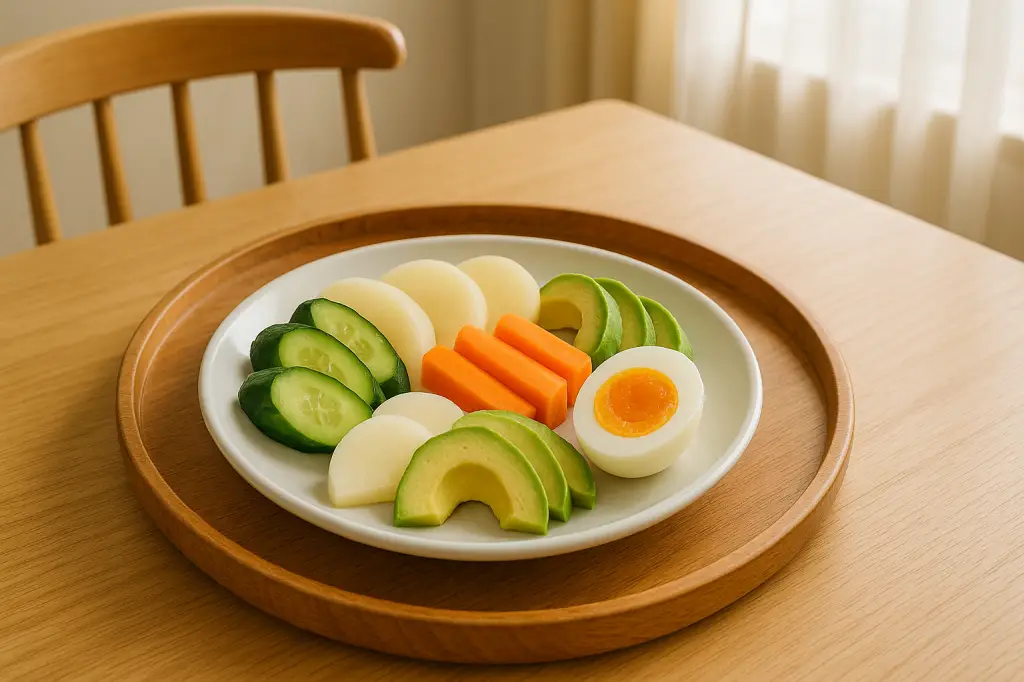

きゅうりや人参などの定番野菜だけでなく、アボカドやゆで卵など意外な食材も美味しいぬか漬けになります。

少量ずつ試しながら、自分好みの組み合わせを探してみてください。

トマトを丸ごと漬ければ甘酸っぱさと塩味が調和した一品に。

チーズを漬けると濃厚な旨みが増し、ワインのおつまみにもぴったりです。

魚や肉を漬け込むと発酵調味料としても活用でき、料理の幅が広がります。

ぬか床の手入れと長持ちのコツ

ぬか床は定期的にかき混ぜて酸素を与えることが重要です。

また、味が薄くなったら塩やぬかを足して調整すれば長く使えます。

水分が多くなりすぎたらキッチンペーパーで吸い取る、または乾燥ぬかを追加するなどして調整しましょう。

数日に一度「捨て漬け」として野菜を漬けると、乳酸菌が活性化し安定した味わいを保てます。

正しく手入れを続ければ、何年も育て続けることができ、自分だけのぬか床に成長していきます。

美味しいぬか漬けを楽しむためのレシピ集

人気のぬか漬けレシピ:基本から応用まで

きゅうり、大根、にんじんといった基本のぬか漬けから、アレンジとしてアボカドぬか漬けやゆで卵ぬか漬けもおすすめです。

さらにトマトやオクラなど水分の多い野菜を短時間漬けると、爽やかな味わいが楽しめます。

魚やチーズなどの食材も応用が可能で、食卓に変化を与えてくれます。

野菜の違った持ち味を引き出す!食材選び

- さっぱり:きゅうり、ナス、セロリ

- 甘み:人参、パプリカ、とうもろこし

- コク:アボカド、チーズ、かぼちゃ

- 独特の風味:みょうが、長いも

それぞれの特徴を活かして、食卓に変化を持たせましょう。

普段の副菜だけでなく、お弁当やおつまみにもぴったりです。

クックパッドから学ぶおすすめレシピ

クックパッドには実際に試されたぬか漬けレシピが多数掲載されています。

初心者でも失敗しにくいアイデアが満載なので、参考にするのもおすすめです。

特に「漬け時間の目安」や「食材別の工夫」が具体的に書かれているものが多く、安心してチャレンジできます。

自分のお気に入りレシピを見つけよう

レシピに正解はありません。

色々試す中で「自分のぬか床の味」を育てていくのが醍醐味です。

家族の好みに合わせて辛みを足したり、ハーブを加えて洋風に仕上げたりするなど、自由な発想が楽しめます。

SNSに投稿して仲間とシェアするのもモチベーションにつながります。

発酵食品としての健康効果を知る

ぬか漬けは乳酸菌や食物繊維が豊富で、腸内環境を整える効果も期待できます。

さらにビタミンB群やミネラルも含まれており、美容や疲労回復に役立つといわれています。

発酵食品を日常的に取り入れることで免疫力アップにもつながるため、毎日の食生活に欠かせない食品です。

ぬか床を楽しむためのヒントとアイテム

管理が簡単になるアイテム特集

計量スプーンや小さなヘラがあると、ぬか床の追加や混ぜがスムーズです。

さらに、食品用温度計や湿度調整用の乾燥ぬかを常備しておくと失敗が減ります。

特に無印良品のシンプルな調理ツールは使いやすく人気です。

ジップロックの活用法:空気の管理について

袋内の空気をしっかり抜くことで、酸化やカビの発生を防ぎやすくなるのがポイントです。

ストローで空気を抜く工夫もおすすめです。

最近では、家庭用の小型真空パック機を利用して密閉度を高める方法もあり、より安定した発酵を楽しめます。

無印良品のおすすめアイテム紹介

無印良品では、発酵食品用の保存容器や計量スプーンなどが揃っています。

シンプルなデザインでキッチンになじみやすいのが魅力です。

さらに、透明容器を選べば発酵具合が一目でわかるので、初心者にも安心です。

冷蔵庫での保存方法と活用術

冷蔵保存なら発酵の進みが緩やかになり、味の調整がしやすくなるため初心者におすすめ。

野菜を漬けるタイミングをコントロールしやすくなります。

また、冷蔵庫の中でも温度ムラが少ないチルド室を利用すると、発酵が安定します。

小分けにしたジップロックを複数使えば、食材ごとに分けて管理することもでき便利です。

漬物をもっと楽しむための余談

ぬか漬けは和食だけでなく、サラダやサンドイッチの具材にも応用可能。

発酵の酸味が洋風料理にもよく合います。

さらに、タルタルソースやディップに刻んで混ぜれば調味料代わりにもなり、料理の幅がぐっと広がります。

海外でも「Japanese Pickles」として注目されているので、おもてなし料理に取り入れるのも楽しい工夫です。

まとめ:ジップロックでのぬか床作りの総括

手軽さと美味しさの両立について

ジップロックを使えば、手軽さと美味しさを同時に実現できます。

省スペースで管理できるので、初めてでも安心です。

特別な容器を準備する必要もなく、冷蔵庫に入れるだけで安定した環境が整います。

今後のぬか床管理へのアドバイス

ぬか床は一度作れば何年も育てられます。

味の変化を楽しみながら、自分の生活に合わせて調整することが大切です。

旅行などで手をかけられないときは冷蔵保存に切り替えたり、新しいぬかを少しずつ足してリフレッシュしたりすると長持ちします。

時々昆布や唐辛子を追加して、風味の変化を楽しむのもおすすめです。

自分のスタイルを見つけるキーポイント

最初から完璧を目指さず、試行錯誤を楽しむことがぬか床作りの醍醐味です。

ジップロックで気軽にスタートし、自分だけの味を育ててみましょう。

家族の好みやライフスタイルに合わせて、辛口やまろやかなど調整していく過程自体が楽しみになります。

まとめのひと言

ジップロックを活用すれば、従来の「手間がかかる発酵食品」というイメージを覆し、日常に取り入れやすい発酵生活が実現します。

漬物として食べるだけでなく調味料として応用できる点も大きな魅力です。

これで、ジップロックを活用した手軽なぬか床作りの全体像を紹介しました。

今日からでも始められるので、ぜひチャレンジしてみてください。